by Sylvia Wüllner | Feb 28, 2019 | Berichte, Neuigkeiten

Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer nationalsozialistischer Gewalt nehmen als Orte der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit einer verbrecherischen Vergangenheit eine wichtige Bildungsaufgabe für die Gegenwart wahr. Ihre Arbeit folgt der aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus gewonnenen Verpflichtung unserer Verfassung: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“ (Art.1 GG).

Lernen aus der Geschichte der NS-Verbrechen heißt auch Warnzeichen rechtzeitig zu erkennen, wenn eine nachhaltige Schwächung unserer offenen Gesellschaft droht. Wir wissen aus der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, dass Demokratien mit Standards wie dem Grundgesetz, den europäisch und international verankerten Menschenrechten, Minderheitenschutz, Gleichheit aller Menschen vor dem Recht, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung mühsam erkämpft wurden und fortdauernd geschützt und ausgestaltet werden müssen.

Immer offener etablieren sich in der Gesellschaft Haltungen, Meinungen und Sprechgewohnheiten, die eine Abkehr von den grundlegenden Lehren aus der NS-Vergangenheit befürchten lassen. Wir stellen mit Sorge fest:

- ein Erstarken rechtspopulistischer und autoritär-nationalistischer Bewegungen und Parteien

- eine verbreitete Abwehr gegenüber Menschen in Not sowie die Infragestellung und Aufweichung des Rechts auf Asyl

- Angriffe auf Grund- und Menschenrechte

- die Zunahme von Rassismus, Antisemitismus und anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit

- eine damit einhergehende Abwertung von Demokratie und Vielfalt

Hinzu kommt ein öffentlich artikulierter Geschichtsrevisionismus, der die Bedeutung des Erinnerns an die Verbrechen des Nationalsozialismus als grundlegende Orientierung der deutschen Gesellschaft in der Gegenwart angreift und durch ein nationalistisches Selbstbild ersetzen möchte.

Diesen aktuellen Entwicklungen treten wir mit unserer täglichen Arbeit in der historisch-politischen Bildung entgegen. Aber sie erfordern darüber hinaus politisches und bürgerschaftliches Handeln. Wir appellieren daher an die Akteure in Politik und Gesellschaft, das Wissen um die historischen Erfahrungen mit ausgrenzenden Gesellschaften wie dem Nationalsozialismus für die Gegenwart zu bewahren und sich für die Verteidigung der universellen Grund- und Menschenrechte einzusetzen.

Verabschiedet von der 7. Bundesweiten Gedenkstättenkonferenz am 13.12.2018

by TooV2372 | Jan 23, 2019 | Berichte

“Wishing you a very happy holiday and a great New Year 2019. Cheers Bernie.” Dass dies die Worte sein würden, mit denen sich Bernard Marks von uns verabschiedet, ahnten wir nur wenige Tage vor seinem Tod am 28.12.2018 noch nicht. Gemeinsam mit ihm hatten wir gerade Pläne für seinen nächsten Besuch im Max Mannheimer Studienzentrum geschmiedet, umso mehr hat uns die Nachricht von seinem plötzlichen Ableben getroffen.

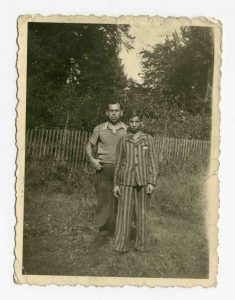

Bernard Marks in Häftlingskleidung mit seinem Vater Josef Makowski wenige Zeit nach der Befreiung aus der KZ-Haft

Bernard Marks war seit 10 Jahren regelmäßig Gast im Max Mannheimer Studienzentrum und hat als Zeitzeuge mit über 600 Jugendlichen Gespräche geführt und ihnen von seinem Verfolgungsschicksal in der NS-Zeit berichtet. 1932 als Ber Makowski in einer bürgerlichen Kaufmannsfamilie in Łódź geboren, musste er nach der Besetzung Polens durch die Deutschen gemeinsam mit seiner Familie ab 1940 im Ghetto Łódź (Litzmannstadt) leben. Seine vielen persönlichen Erinnerungen an diese Zeit spiegelten den harten Ghettoalltag aus der Sicht eines Kindes. Nach der Auflösung des Ghettos wurde die Familie 1944 nach Auschwitz deportiert, die Mutter Laja und der jüngere Bruder Abraham unmittelbar nach der Ankunft ermordet. „Mein Vater war mein Engel“, pflegte er zu sagen und bezog diese Aussage auf den Umstand, dass sein Vater Josef Makowski das Geburtsdatum seines Sohnes Ber um 5 Jahre vorverlegte und ihn damit vor dem unmittelbaren Tod rettete. Er galt als alt genug für den Arbeitseinsatz und wurde gemeinsam mit seinem Vater von Auschwitz nach Kaufering deportiert, wo er im Dachauer KZ-Außenlagerkomplex unter grausamsten Bedingungen für die deutsche Rüstungsindustrie arbeiten musste. Nach über 5 Jahren Kindheit in Gefangenschaft erlebte er – gerade 13 Jahre alt – die Befreiung durch amerikanische Truppen am 27. April 1945. Bis zu seiner Auswanderung im Jahr 1947 besuchte Bernard Marks, der in den USA seinen Namen geändert hatte, verschiedene Schulen in Landsberg, Feldafing und Freimann und hielt sich einige Zeit im von der UNRRA geführten DP-Kinderzentrum Prien am Chiemsee auf. In seinen Präsentationen, die er mit eindrücklichem Bild- und Videomaterial ergänzte, berichtete er nicht nur von historischen Ereignissen, sondern thematisierte auch den schwierigen Umgang mit der Vergangenheit, mahnte gegen das Vergessen und motivierte die junge Generation, sich gegen Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit für ein friedliches und tolerantes Miteinander einzusetzen.

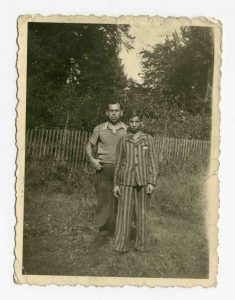

Bernard Marks vor seinem mit einer Lochkamera aufgenommenen Porträt im Max Mannheimer Haus 2015

In den USA studierte Bernard Marks Ingenieurswesen, arbeitete viele Jahre in der Raumfahrtentwicklung und machte sich dann selbständig im Bereich der nachhaltigen Energieentwicklung. Bis ins hohe Alter beriet er Unternehmen und Universitäten weltweit und bot seine Expertise an. Auch politisch war Bernard Marks bis zuletzt äußerst aktiv und nahm mutig öffentlich Stellung zu aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen in seiner heutigen Heimat Kalifornien. Sein besonderes Augenmerk galt den Anliegen von Minderheiten, für die er sich vor dem Hintergrund seiner persönlichen Verfolgungserfahrung besonders engagierte. Mit seinem Statement „History is not on your side!“ gegenüber Vertretern der US-Grenzschutzbehörden erlangte er im Internet einige Berühmtheit. Sein Beitrag wurde in den Sozialen Medien unzählige Male geteilt und durch die internationale Presse weit verbreitet.

Teamexkursion nach Kaufering mit Bernard Marks

Bernard Marks war ein geselliger und großherziger Mensch, der offen auf andere Menschen zuging und mit nahezu allen eine Ebene des Austauschs fand. Seiner Familie war er stets eng verbunden und pflegte viele Freundschaften weltweit. In Sacramento war er jahrzehntelang ein hochgeschätztes Mitglied in der Jüdischen Gemeinde B’nai Israel, partizipierte rege am Gemeindeleben und sang bis zuletzt im Gemeindechor.

Überdies hat Bernard Marks im Jahr 2008 in Erinnerung an seine verstorbene Ehefrau das „Eleonor J. Marks Holocaust Project“ initiiert, ein Aufsatzwettbewerb, bei dem Jugendliche aus verschiedenen Ländern dazu aufgefordert sind, Essay-Beiträge einzureichen, die sich mit Themen der nationalsozialistischen Judenverfolgung auseinandersetzen. Er koordinierte den Wettbewerb persönlich und setzte sich mit viel Engagement und eigenen finanziellen Mitteln für das Gelingen des Projekts ein.

Bernie Marks mit Nina Ritz 2016

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Max Mannheimer Studienzentrums war „Bernie“ nicht nur ein wertvoller Unterstützer unserer Arbeit, sondern auch ein guter Freund. Während seiner Besuche in Dachau haben wir auch viel Freizeit mit ihm verbracht. Aufgeschlossen und unternehmungslustig war er zu allem bereit: Abendessen, bei denen der Schabbat gefeiert wurde, Ausflüge ins Grüne mit Kaffee und Apfelstrudel, Besuche in Museen und Freizeitparks. Vielseitig interessiert, voller Energie, eigenwillig und mit einer guten Portion Humor ausgestattet, war Bernard Marks ein wunderbarer Gefährte, der eine schmerzliche Lücke hinterläßt.

by Sylvia Wüllner | Okt 2, 2018 | Berichte

Hallo wir sind Nicole und Fennet, die neuen Freiwilligen im Max Mannheimer Studienzentrum und werden bis August 2019 unser Freiwilliges Soziales Jahr Kultur hier leisten. Wir sind zwar erst seit drei Wochen dabei, aber in dieser Zeit ist schon sehr viel passiert und wir konnten viele neue Eindrücke sammeln und schon einen Teil des Teams kennenlernen. Unsere ersten Tage haben wir in den heiligen Hallen der Bibliothek des MMSZ verbracht und an dem Projekt Gedächtnisbuch gearbeitet. Schon bald ging es dann auf Exkursionen zur KZ-Gedenkstätte Dachau und zur Gedenkstätte ehemaliger „SS-Schießplatz Hebertshausen“. Wir durften außerdem schon bei unserer ersten Hospitation ein paar Teamer*innen über die Schulter schauen und freuen uns auf die vielen Studientage, den Ausbildungskurs zur Referent*in auf der Gedenkstätte und andere Erlebnisse, die noch vor uns liegen.

Viel Glück und vielen Dank für die nette Einführung an unsere Vorgängerinnen Nora und Swenja.

Bis dann! Nicole und Fennet

by Sylvia Wüllner | Jun 11, 2018 | Berichte

„‚Ist der Herr schon in der Kapelle gewesen?‘ fragt ihn plötzlich eine alte Frau aus einer der Flüchtlingsbaracken. Erst jetzt bemerkt der fremde Besucher, dass hinter dem neuen Zaun, auf dem Gelände des früheren Appellplatzes, eine Kapelle steht“ – mit diesen Worten aus dem Bericht des ehemaligen Häftlings Nico Rost beginnt eine der Kleingruppen am Nachmittag ihre Präsentation. Mit verteilten Rollen gelesen zeigt sich plötzlich, wie gut der Text als Einstieg für einen Audiobeitrag zur Nachgeschichte des KZ-Geländes geeignet ist. Überhaupt nicken Teilnehmer_innen des Fachtags Hörpfade immer wieder zustimmend, als die verschiedenen Gruppen ihre Ideen für Audiobeiträge vorstellen und notieren sich Anregungen, die sie mit eigenen Gruppen in zukünftigen Hörpfaden umsetzen möchten.

Hinter dem Konzept Hörpfade verbirgt sich ein Projekt des Bayrischen Volkshochschulverbandes zusammen mit der Stiftung Zuhören und dem Bayerischen Rundfunk. Überall in Bayern beschäftigen sich dazu Gruppen – oft in Anbindung an lokale Volkshochschulen – mit der Geschichte ihrer Dörfer, Städte und Regionen und produzieren dazu Audioguides. So entstehen „Akustische Denkmäler für Lieblingsorte“, die dann auf einer „klingenden Landkarte“ gesammelt werden und z.B. direkt vom Smartphone aus abgerufen werden können.

Um mehr Gruppen zu ermutigen, sich mit dem Format auch mit der Zeit des Nationalsozialismus zu beschäftigen, haben wir unter dem Motto „Historische Themen sensibel bearbeiten“ am 7. Juni 2018 gemeinsam mit den Kooperationspartnern des Projekts einen Fachtag organisiert. 17 Teilnehmer_innen – teilweise schon erfahren in der Produktion von Audiobeiträgen, teilweise noch ganz neu dabei – sind dazu ins Max Mannheimer Haus gekommen. Schon bei der Vorstellungsrunde wird deutlich, wie unterschiedlich die Hintergründe der im Projekt involvierten sind – von auf Naturwanderungen spezialisierten VHS-Leiter_innen, über an der eigenen Firmengeschichte arbeitenden Personen, bis zu an Museen tätigen Historiker_innen reicht das Spektrum an diesem Tag. Um einen Einblick in die Vielfalt von in der historischen Bildungsarbeit produzierten Audiobeträgen zu geben, erzählt zunächst Elke Dillmann vom BR von ihren Erfahrungen aus Schulprojekten. Sie hat in den letzten Jahren vor allem mit dem NS-Dokumentationszentrum in München und Berufsschüler_innen Audioguides zur NS-Geschichte konzipiert und aufgenommen. Anhand ihrer Beispiele wird deutlich, wie unterschiedlich solche Beiträge gestaltet werden können. Von an klassische Radioformate erinnernde Formen, bis zu Hörspielen ist auch bei diesem Thema einiges umsetzbar.

Im Zentrum steht anschließend ein Workshop von Nina Ritz und Steffen Jost, die anhand des Beispiels Dachau zeigen, welche Themen sich ergeben, wenn die NS-Zeit auf lokaler Ebene betrachtet wird. Wir steigen ein mit einer Bilderübung, die den Blick auf die Durchdringung des Alltag im Nationalsozialismus und die Sichtbarkeit der Verfolgung von politischen Gegnern, Juden sowie Sinti und Roma lenkt. Anschließend teilen sich die Teilnehmer_innen in drei Gruppen auf und beschäftigen sich mit dem Verhältnis von „Stadt und Lager“ in Dachau. Anhand von ausgewähltem Quellenmaterial zur Darstellung des Konzentrationslagers in der Presse, Widerstandstätigkeiten in Dachau und dem Umgang mit dem Lagergelände bis zur Errichtung der Gedenkstätte sollen sie Vorschläge für Audiobeiträge erarbeiten, wie sie auch im Hörpfadeprojekt produziert werden könnten. Bei der anschließenden Vorstellung und Besprechung wird deutlich, dass vor allem die Reduktion der umfangreichen Quellenbestände und historischen Themen eine riesige Herausforderung darstellt. Aber auch der Umgang mit NS-Begriffen, deren Kennzeichnung und Brechung im Audioformat nicht einfach ist, wird intensiv diskutiert. Zum Abschluss stellt André Scharf vom Archiv der KZ-Gedenkstätte Dachau die Bestände der Einrichtung vor und gibt Einblicke in die Nutzungsmöglichkeiten für kommende Hörpfadeprojekte.

by Sylvia Wüllner | Mai 4, 2018 | Berichte

Heute vor genau 20 Jahren, am 4. Mai 1998, wurde das Max Mannheimer Haus als Jugendgästehaus Dachau im Rahmen der Gedenkfeiern zum 63. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau in Anwesenheit vieler Dachau-Überlebender feierlich eröffnet. Die Idee zu einer solchen Einrichtung, die Jugendlichen aus aller Welt die Möglichkeit bieten sollte, sich durch pädagogische Angebote vor Ort mit der Geschichte des ehemaligen Lagers auseinanderzusetzen, war bereits Mitte der 1980er Jahre nach dem Vorbild der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz entstanden. Doch die Geschichte des Hauses ist eng mit dem gesellschaftlichen und politischen Umgang mit der NS-Zeit in ganz Deutschland verknüpft und die Einrichtung musste gegen große Widerstände, vor allem von Seiten der Stadt Dachau, erkämpft werden. 1984 gründete sich aus der seit 1983 jährlich im Sommer als Zeltlagerinitiative durchgeführten Internationalen Jugendbegegnung der „Förderverein Internationale Jugendbegegnungsstätte Dachau“. Es dauerte jedoch noch 14 lange Jahre bis das Haus schließlich in Form einer Kompromisslösung, nämlich als Jugendgästehaus mit kleinem pädagogischem Bereich, seinen Betrieb aufnehmen konnte.

Zu Ehren des Holocaustüberlebenden Max Mannheimer, einem von vielen ehemaligen Dachau-Häftlingen, die als Zeitzeugen vor Ort die Idee und Arbeit des Hauses unterstützten, wurde der pädagogische Bereich im Jahr 2010 nach ihm benannt und macht seitdem die inhaltliche Arbeit auch öffentlich sichtbar. Nach Max Mannheimers Tod im September 2016 beschlossen die Träger der Stiftung Jugendgästehaus Dachau die Namenserweiterung auf das gesamte Haus. Heute kann die pädagogische Arbeit auf 20 erfolgreiche Jahre zurückblicken, in denen tausende Jugendliche an den vielfältigen und innovativen Programmformaten des Max Mannheimer Studienzentrums teilgenommen haben. Auch internationale Studienseminare und Jugendbegegnungen, Tagungen, Kooperationsprojekte, Ausstellungen, Lesungen und vieles mehr haben das Haus weit über die regionalen Grenzen hinaus in der Gedenkstättenpädagogik und Erinnerungsarbeit etabliert. Wir freuen uns über diese positive Entwicklung und wünschen dem Haus zu seinem Jubiläum alles Gute!

by Sylvia Wüllner | Apr 19, 2018 | Berichte

Am 12.4.2018 fand im Rahmen der dritten Workshopreihe, die das Max Mannheimer Studienzentrum gemeinsam mit dem KJR Dachau zu aktuellen Herausforderungen in der Jugend- und Bildungsarbeit organisiert, eine Veranstaltung zum Thema „Antisemitismus und antisemitismuskritische Bildungsarbeit. Überlegungen und Anregungen am Beispiel des Nahostkonflikts“ statt. Zu diesem Workshop waren Mirko Niehoff und Juliane Röleke von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA e.V. ) aus Berlin nach Dachau gekommen. Die KIgA entwickelt seit 15 Jahren Konzepte für die pädagogische Auseinandersetzung mit Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft. Großes Interesse am Thema spiegelte sich in den vielen Anmeldungen zu dem auf 20 Teilnehmende begrenzten Format. Bei der Vorstellungsrunde wurde deutlich, dass Menschen aus unterschiedlichen Arbeitskontexten – u.a. aus Schule, Gedenkstättenpädagogik, Jugend- und städtischer Kulturarbeit gekommen waren. Zum Einstieg ins Thema waren die Teilnehmer_innen aufgefordert in Murmelgruppen anhand von Impulsfragen miteinander ins Gespräch zu kommen. Die erste Frage zielte auf allgemeine Assoziationen zum Begriff Antisemitismus, während es in der zweiten Runde um Erfahrungen mit Antisemitismus im jeweiligen Arbeitsfeld ging. Im folgenden Input von Mirko Niehoff ging er zunächst auf Grundlagenbegriffe politischer Bildungsarbeit ein. Anhand verschiedener ausgelegter Zitate erarbeitete sich die Gruppe danach eine Definition des Begriffs Antisemitismus. Daran anknüpfend informierte Mirko Niehoff über aktuelle Formen des Antisemitismus. Deutlich wurde, dass antisemitische Denk- und Deutungsmuster in allen Teilen der deutschen Gesellschaft anzutreffen sind – Motive und Erscheinungsformen sind dabei vielfältig. Über Ausgangsbedingungen und Handlungsoptionen einer politischen Bildungsarbeit, die Antisemitismus präventiv entgegen wirken will, wurde dann am Beispiel des Themas Nahostkonflikt diskutiert. Dazu stellten Juliane Röleke und Mirko Niehoff verschiedene, von ihnen entwickelte Bildungsmaterialen für die Arbeit mit (Jugend-)Gruppen vor – ein Quiz, das spielerisch Wissen zum vielschichtigen und komplexen Thema Nahostkonflikt vermittelt, sowie ein Zeitstrahl, der einen multiperspektivischen Blick auf den Konflikt ermöglicht.

Seite 10 von 13« Erste«...89101112...»Letzte »